「特集」 芥川龍之介も、閃輝暗点に悩んでいた。

近代日本文学を代表する作家である、かの文豪 芥川龍之介は、遺稿となった自伝小説「歯車」の中で、「瞼の裏に銀色の羽根を鱗のように畳んだ翼が見えはじめた。」と書いています。

それがこの「閃輝暗点」だと言われています。

芥川龍之介は、永い間歯車の幻想に悩まされ、発狂の予兆と感じて悩み続けていました。

ですが、それは「閃輝暗点」という脳内血管の病気で、精神病理学的な症状としての幻想とは異なるものでした。

そして、 1927年(昭和2年)7月24日 彼が35歳の時、「ただぼんやりした不安」との遺書を遺し、服毒自殺を して自らの生命を断ちます。

彼の命日は小説「河童」にちなんで「河童忌」と呼ばれています。

合掌

芥川龍之介は遺稿の短編小説「歯車」の中で、「閃輝暗点」の状況を詳しく書き記しています。

その一説をご紹介しましょう。

レエン・コオトを着た男は僕のT君と別れる時にはいつかそこにゐなくなつてゐた。

僕は省線電車の或停車場からやはり鞄をぶら下げたまま、或ホテルへ歩いて行つた。

往来の両側に立つてゐるのは大抵大きいビルデイングだつた。

僕はそこを歩いてゐるうちにふと松林を思ひ出した。のみならず僕の視野のうちに妙なものを見つけ出した。

妙なものを?――と云ふのは絶えずまはつてゐる半透明の歯車だつた。

僕はかう云ふ経験を前にも何度か持ち合せてゐた。

歯車は次第に数を殖やし、半ば僕の視野を塞いでしまふ、が、それも長いことではない、暫らくの後には消え失せる代りに今度は頭痛を感じはじめる、

――それはいつも同じことだつた。

眼科の医者はこの錯覚(?)の為に度々僕に節煙を命じた。

しかしかう云ふ歯車は僕の煙草に親まない二十前にも見えないことはなかつた。

僕は又はじまつたなと思ひ、左の目の視力をためす為に片手に右の目を塞いで見た。

左の目は果して何ともなかつた。しかし右の目の瞼の裏には歯車が幾つもまはつてゐた。

僕は右側のビルデイングの次第に消えてしまふのを見ながら、せつせと往来を歩いて行つた。

ホテルの玄関へはひつた時には歯車ももう消え失せてゐた。が、頭痛はまだ残つてゐた。

僕は外套や帽子を預ける次手に部屋を一つとつて貰ふことにした。それから或雑誌社へ電話をかけて金のことを相談した。 (194p~195p)

(中略)

やっと彼の帰った後、僕はベッドの上に転がったまま、「暗夜行路」を読みはじめた。

主人公の精神的闘争は一々僕には痛切だった。僕はこの主人公に比べると、どのくらゐ僕の阿呆だったかを感じ、いつか涙を流してゐた。同時に又涙は僕の気もちにいつか平和を与えてゐた。 が、それも長ゐことではなかった。僕の右の目はもう一度半透明の歯車を感じ出した。

歯車はやはりまわりながら、次第に数を増やして行った。

僕は頭痛のはじまることを恐れ、枕もとに本を置いたまま0.8グラムのヴェロナアルを嚥み、とにかくぐっすり眠ることにした。

(214p~215p)

(中略)

( ※これよりは口語文を現代文に直して掲載しています。)

何ものかの僕を狙っていることは一足毎に僕を不安にし出した。

そこへ半透明な歯車も一つずつ僕の視野を遮りだした。

僕はいよいよ最後の時の近づいたことを恐れながら、頸すじをまっすぐにして歩いて行った。

歯車は数の殖えるのにつれ、だんだん急にまわりはじめた。

同時に又右の松林はひっそりと枝をかわしたまま、丁度細かい切子硝子を透かして見るようになりはじめた。

僕は動悸の高まるのを感じ、何度も道ばたに立ち止ろうとした。

けれども誰かに押されるように立ち止ることさえ容易ではなかった。・・・・・・

三十分ばかりたった後、僕は僕の二階に仰向けになり、じっと目をつぶったまま、烈しい頭痛をこらえていた。

すると僕の瞼の裏に銀色の羽根を鱗のように畳んだ翼が一つ見えはじめた。

それは実際網膜の上にはっきりと映っているものだった。

僕は眼をあいて天井を見上げ、勿論何も天井にはそんなもののないことを確かめた上、もう一度目をつぶることにした。 しかしやはり銀色の翼はちゃんと暗い中に映っていた。

僕はふとこの間乗った自動車のラディエエタア・キャップにも翼のついていたことを思い出した。・・・・・

そこへ誰か梯子段を慌しく昇って来たかと思うと、すぐに又ばたばた駆け下りて行った。

僕はその誰かの妻だったことを知り、驚いて体を起こすが早いか、丁度梯子段の前にある、薄暗い茶の間へ顔を出した。

すると妻は突っ伏したまま、息切れをこらえていると見え、絶えず肩を震わしていた。

「どうした?」

「いえ、どうもしないのです。・・・・・」

妻はやっと顔を擡げ、無理に微笑して話しつづけた。

「どうもした訳ではないのですけれどもね、唯何だかお父さんが死んでしまいそうな気がしたものですから。・・・・・」

それは僕の一生の中でも最も恐ろしい経験だった。

__僕はもうこの先を書きつづける力を持っていない。こう云うきもちの中に生きているのは何とも言われない苦痛である。

だれか僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか? (昭和二年四月七日)

(238p~240p)

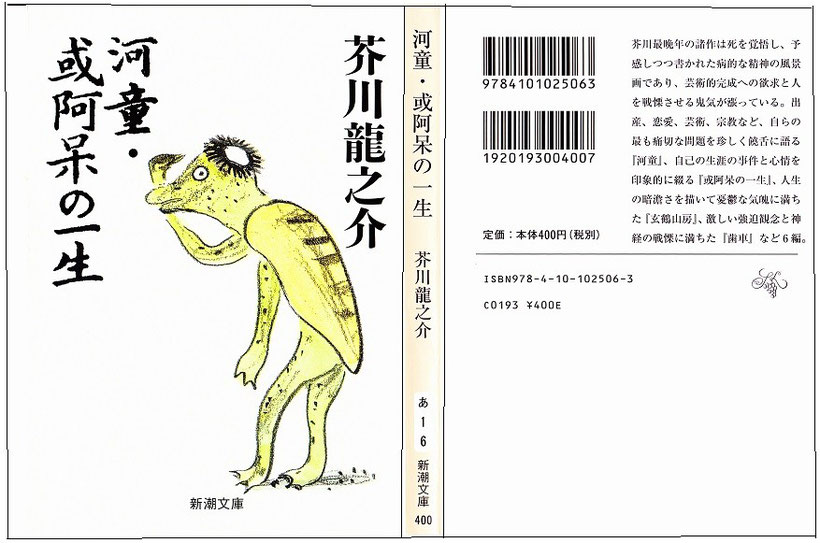

新潮社版文庫本 芥川龍之介著 「歯車」より引用しています。

小説家として、閃輝暗点を客観的に表現

芥川龍之介はこの作品の中で、この歯車の「閃輝暗点」が、自分の脳の幻覚だという不安に悩みながらも、また龍之介が七歳の時に発狂した母親と同じように、自分が発狂してしまったのではないかという強迫観念の中で、むしろ小説家らしく客観的に、的確に「閃輝暗点」を表現しています。

また作品の中で、芥川龍之介がこの幻覚で眼科に診察に行ったとき、眼科医から、たばこの節煙を度々命じられているというくだりがありますが、それに対して彼は「この幻覚は二十歳前からだ。」と、少し不満を書いています。「たばこは幻覚と関係ない。だからたばこはやめないぞ。」とでも言いたそうな、少しお茶目な感じが見受けられます。

彼の自殺に至った動機は依然として明らかではありませんが、心身の消耗の極みが推定されます。

しかし 担当医師が芥川龍之介に、「閃輝暗点」の症状をもっと詳しくきちんと説明していれば、少しは不安も解消できて、彼は自殺をせずに小説家として新しい作品を、それからもずっと執筆していたかもしれません。合掌

閃輝暗点体験者による、レビュー評価

☆☆☆☆☆ E・M 様 48歳 男性 公務員

芥川龍之介の小説「歯車」の項、抜粋された部分的な一説でしたが、興味深く拝読いたしました。

ネットの「ウィキペディア」で、芥川龍之介も「閃輝暗点」について記述されていたという記載を見て、彼の小説の中でどのような表現をされているのか興味があったので、文庫本を買うべく、近所のブックセンター(結構大きい)に出向き探したのですが、「歯車」の収録された文庫本は売り切れていてありませんでした。

ネット通販で400円程度の文庫本を、一冊だけ買うのもいささか気が引けたものですから、これまで読む機会がありませんでした。

私も長い間、この「閃輝暗点」の症状に悩まされておりますので、自分の実体験と芥川龍之介のリアルな描写、表現とが重なって何とも言えない感動を覚えました。

特に「細かい切子硝子(きりこガラス)を透かして見るような・・・。」という部分、それと、

「僕の瞼の裏に銀色の羽根を鱗のように畳んだ翼が一つ見え始めた・・・。」という部分は、凡人の私では、とうてい真似のできない天才的な表現だと、感心しました。

「死んでしまいたい!」と私も何度思ったことか。

「死ねばもうこの地獄から抜け出せる。」などと本気で考えていました。

でも今日までどうにか生きてきました。

ネットで彼の小説の一説を読ませていただいたとき、芥川龍之介も同じ思いだったのだと気付かせてもらい、彼を身近に感じることができました。

ぜひ本屋さんへ行って、文庫本を買って全文を読んでみたいと思います。

彼が死を選んだ理由はほかにもあったのでしょうが、やはりこの「閃輝暗点」が影響していることは間違いのない事実と思います。

牡蠣エキスDXを飲み出してからもう二年半ほどです。

おかげ様で、なんとなく調子も維持できているようです。

これからもずっと飲み続けたいと思います。

☆☆☆☆☆ R・T 様 女性 60歳 商店経営

芥川龍之介のお話、とても感動しました。

小学5年生の時、「くもの糸」を初めて読みました。それ以来中学生、高校生の頃、図書館で

「羅生門」「やぶの中」「地獄篇」など、夢中になって読んだものです。

芥川龍之介の自殺の原因はわかりませんが、「閃輝暗点」で悩んでいたのではないかということをサイトで読みまして、とても彼の気持ちがよく分かるような気がしました。

わたしも、この「閃輝暗点」という病気が発症してからもう随分経ちます。

あの光の環のおぞましい、そしてギラギラした光景が視界いっぱいに拡がる凄まじさや、そのあとに来る、もの凄い頭痛と吐き気は、だれだって「自分は気が狂った、発狂したのではないか」とか、「悪霊が乗り移ったのか」などと思うに違いありません。

今でこそインターネットですぐ調べることができますが。昔の人でこの「閃輝暗点」で自殺を、、、なんてことあったのじゃないかしら。だれにも言えず、病気とは気付かないで、、、。

御社様のネットのサイトの解説は、とてもこの病気のことがわかりやすく紹介されていて、誰でも理解できると思います。

経験者にしかわからない痛みや症状のことが詳しく載っていて、思わずうんうんとうなずいていました。

他のサイトは、「片頭痛の前兆」としか説明されず、頭痛の対処法だけです。

このメールはお礼を言いたくて書きました。

「牡蠣エキスDX」のおかげで悩まなくて済むようになりました。

全国の悩んでいる人たちのためにも、頑張ってください。

「牡蠣エキスDX」をこれからもずっと飲みたいと思っています。